こんにちは、とままです。

※本記事にはプロモーションが含まれています。

それではごゆっくりとご覧ください。

おんぶ紐はいつから使えるのか気になる方へ。おすすめの選び方や着脱しやすいポイントを分かりやすく解説し、赤ちゃんと快適に過ごせるヒントをお伝えします。

この記事のポイント

・おんぶ紐を始める目安となる時期と注意点

・着脱しやすいおんぶ紐を見分けるコツ

・おすすめタイプごとの特徴と違い

・快適に使うための工夫と注意事項

・よくある疑問への分かりやすい回答

それでは早速見ていきましょう。

おんぶ紐はいつから使える?最適なタイミングと安全性

おんぶ紐って、結局いつから使えば安心なのか分からなくて不安です…」

「その気持ち、とてもよく分かりますよ。使い始めのタイミングは多くの方が悩むポイントです。次で目安や注意点を一緒に見ていきましょう。」

おんぶ紐を使い始める時期は赤ちゃんの成長と安全に大きく関わります。特に首がしっかりすわる頃からが一般的な目安とされており、それ以前に使うと不安定さにつながることがあります。月齢だけでなく体重や体の発達にも個人差があるため、必ず製品ごとの対象条件を確認しながら選ぶことが大切です。安全に配慮し、赤ちゃんの体の状態をよく見ながら使い始めるのが理想です。

おんぶ紐の使用開始目安「首がすわる時期」とは

おんぶ紐を利用できるようになる時期の基準として最も大切なのが「首がすわる」という発達段階です。これは赤ちゃんの首の筋肉が十分に発達し、自分で頭を支えられるようになる状態を指します。この段階に達するのはおおよそ生後三から四か月ごろが多いですが、赤ちゃんによって個人差があります。首が不安定なうちにおんぶをすると頭が揺れてしまい、赤ちゃんに負担をかけてしまうことがあります。そのため、必ず赤ちゃんの成長を観察し、無理のないタイミングで始めることが必要です。

メーカー表示と体重基準で見る安全ライン

おんぶ紐にはそれぞれ対象月齢や体重の目安が明記されています。例えば「首がすわってから」「体重七キロ以上」などといった条件が記載されている場合があります。これらは赤ちゃんの安全を守るために重要な指標となるため、使用を始める前には必ず取扱説明書を確認することが欠かせません。体重や月齢だけで判断するのではなく、赤ちゃんの体つきや筋肉の発達具合にも注意を向けることが安心につながります。表示されている条件を守ることで事故を防ぎ、快適に使えるようになります。

| 使用開始目安 | 月齢の目安 | 体重の目安 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 首がすわる頃 | 生後3~4か月頃 | 約6〜7kg | 首や頭をしっかり支えられるか確認 |

| 腰がすわる頃 | 生後6か月頃 | 約8〜9kg | 長時間のおんぶにも安定感が増す |

| 製品表示基準 | 各メーカーごと | 製品の説明書に記載 | 表示条件を必ず確認し、無理な使用は避ける |

早すぎる使用がもたらすリスクと注意点

首がまだしっかりすわっていない時期におんぶ紐を使うと、赤ちゃんの頭や首に大きな負担がかかることがあります。頭が揺さぶられると呼吸がしづらくなったり、体が不安定な姿勢になってしまったりすることもあるのです。さらに大人の背中で見えにくい位置にいるため、異変に気づくのが遅れるリスクも考えられます。安心して使うためには、早すぎる使用は控え、必ず赤ちゃんの体の状態を見ながら判断しましょう。無理をせず、成長を待つことが最も安全です。

着脱しやすいおんぶ紐の選び方ポイント

毎日使うことを考えると、一人で着け外しできるのか気になってしまいます。」

「確かにそこは重要ですよね。実際に選ぶときには、構造や使い方に注目すると安心できます。詳しく解説していきますね。」

おんぶ紐は種類が多く、どれを選んだら良いか迷いやすいアイテムです。その中でも特に重要なのが着脱のしやすさです。日常的に使うものだからこそ、一人でもスムーズに装着できるかどうかが大切になります。さらに、素材や安全性、体への負担軽減など複数の視点から総合的に判断することが安心につながります。生活スタイルに合わせて、扱いやすく使い勝手の良いものを選ぶことがポイントです。

ワンオペ育児でも扱いやすい構造とは

育児を一人で行うときには、赤ちゃんを背中に乗せてから素早く安全に固定できる構造がとても役立ちます。例えばリュックのように背負うだけで装着できるタイプは、手順が簡単で短時間でおんぶできるので人気があります。また、赤ちゃんを抱っこした状態からそのままおんぶに切り替えられるタイプも便利です。複雑な結び方が必要な商品は慣れるまでに時間がかかるため、毎日の生活で使いやすいシンプルな設計を選ぶことが安心と快適さを両立させます。

ストラップ・バックルの使い勝手で比較する視点

着脱のしやすさを大きく左右するのがストラップやバックルの仕組みです。カチッとはめるだけで固定できるバックル式は、装着時間を短くできる点で便利です。一方で、布を結んで使う昔ながらのタイプは調整の自由度が高く、赤ちゃんの体型や成長に合わせやすい特徴があります。ただし結び方に慣れる必要があるため、使う人の好みや習熟度によって選び分けると良いでしょう。どちらにしても、使う人にとって負担が少なく安心感を持てる操作性が大切です。

紐結び・前開き・スライド切替型の長所と短所

おんぶ紐にはさまざまな構造があり、それぞれに特徴があります。昔ながらの紐結び型は軽くてコンパクトですが、装着には少しコツが必要です。前開きタイプは赤ちゃんを前から抱えてそのまま背中に移動できるため、一人でも扱いやすいとされています。さらに、抱っこからおんぶにスライドできる切替型は動作がスムーズで人気です。ただし機能が多い分、製品によっては重さが増すこともあります。それぞれの特徴を理解し、自分の生活に合ったタイプを選ぶことが大切です。

| タイプ | 長所 | 短所 |

|---|---|---|

| 紐結び型 | 軽量でコンパクト、調整自由度が高い | 装着に慣れが必要、時間がかかる |

| 前開き型 | 赤ちゃんを前から背中へ移動しやすい、一人でも装着しやすい | 構造上やや重くなる場合がある |

| スライド切替型 | 抱っこからおんぶへ簡単に切り替え可能 | 多機能で重くなることがある |

おすすめおんぶ紐モデル3タイプと比較

「種類が多すぎて、どのタイプが自分に合うのか全然分からないです…」

迷ってしまいますよね。でもタイプごとの特徴を整理すると、自分に合う形が見つかりやすくなります。ここで違いを比べてみましょう。」

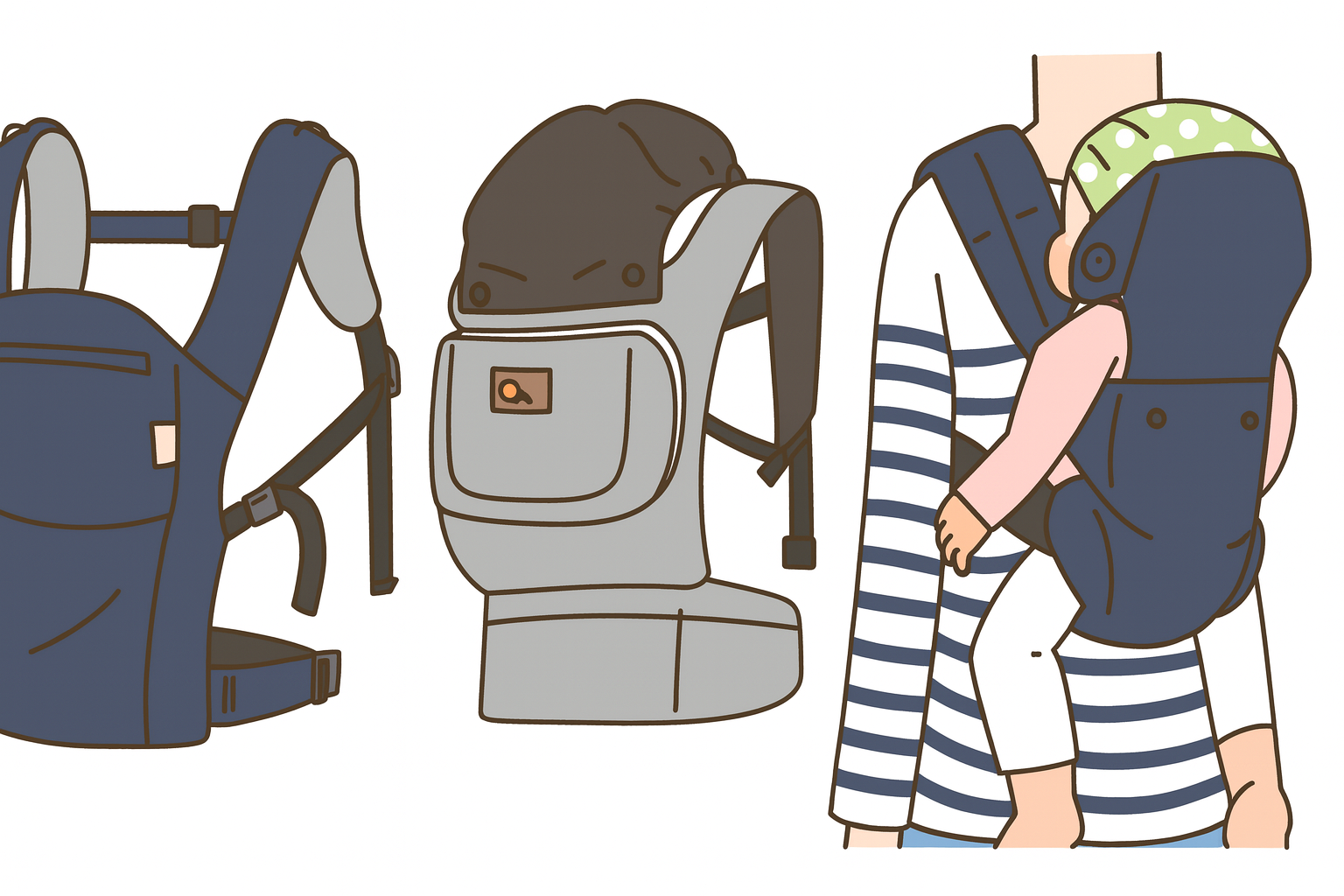

おんぶ紐には用途や構造の違いから大きく分けて三つのタイプがあります。どのタイプも特徴がはっきりしているため、自分の育児スタイルに合ったものを選ぶことが快適さや安心につながります。専用タイプはシンプルさ、兼用タイプは多機能さ、季節対応タイプは快適性に優れているのが特徴です。それぞれの違いを理解して比較することで、自分と赤ちゃんに合うアイテムを見つけやすくなります。

おんぶ専用タイプのおすすめ特徴

おんぶ専用タイプはシンプルで軽量な設計が魅力です。構造がわかりやすいため初心者でも扱いやすく、毎日の短時間利用に向いています。肩や腰にかかる負担を軽減する工夫がある商品も多く、体が小さい人でも快適に使いやすいのが利点です。また、持ち運びやすく収納もしやすいので外出時にも便利です。装着方法が一定しているため慣れやすく、使うたびにスムーズに扱えるようになります。日常使いをシンプルにしたい人におすすめの選択肢です。

| タイプ | 特徴 | 使用シーン |

|---|---|---|

| おんぶ専用タイプ | シンプル構造で軽量、短時間の使用に向く | 家事の合間やちょっとした外出 |

| 抱っこ兼用タイプ | 抱っことおんぶを切り替えられ、長く使える | 成長に合わせた使い分け |

| 通気性重視タイプ | メッシュ素材で蒸れにくい、夏に快適 | 暑い季節や外出が多いとき |

抱っこ兼用タイプでおすすめの切替モデル

抱っことおんぶの両方に対応できる兼用タイプは、使い方を切り替えられる点が大きな魅力です。赤ちゃんが小さいうちは抱っこを中心に使い、成長に合わせておんぶに移行できるので長く活用できます。特に抱っこした状態からくるっと回しておんぶに変えられるタイプは、一人でも操作しやすいと人気です。ただし構造が複雑になりやすいため、慣れるまでは少し練習が必要なこともあります。状況に応じて柔軟に使える点が大きな利点です。

夏向け・通気性重視のおんぶ紐モデル

暑い季節に活躍するのが通気性の高いモデルです。メッシュ素材や速乾性の布を使った製品は、蒸れを抑えて赤ちゃんも大人も快適に過ごせます。さらに汗をかいても乾きやすく、お手入れがしやすいのも特徴です。軽量な作りが多いため外出時にも持ち運びやすく、季節を選ばず便利に使えます。特に夏場の使用では通気性が安心感を高める大きな要素になるため、選ぶ際には必ずチェックしたいポイントです。快適性を重視する人にぴったりのタイプです。

使い方のコツで変わる!おんぶ紐を快適に使う方法

「正しく装着できているのか不安で、赤ちゃんに負担をかけていないか心配です。」

安心して使うためには、いくつかのポイントを押さえることが大切です。これから具体的に確認方法やコツを紹介しますね。」

おんぶ紐は正しく使うことで安心感が増し、赤ちゃんも快適に過ごせます。基本的な装着手順を守りながら、体に合った調整を行うことが大切です。赤ちゃんの姿勢をチェックしたり、降ろし方を工夫したりするだけでも安全性は高まります。また、使用時間が長くなりすぎないように意識することで、大人の体にも赤ちゃんの体にも優しい使い方ができます。コツを知っておくと日常がより快適になります。

正しい装着手順と赤ちゃんの姿勢チェック法

おんぶをするときは、まず赤ちゃんの体をしっかり支えながら紐をかけていきます。肩ベルトや腰ベルトの位置を自分の体に合わせて調整し、赤ちゃんの背中やお尻が安定するように整えます。このとき赤ちゃんの足が自然に開いているか、背中が丸まりすぎていないかを確認することが大切です。前述したように首の安定も重要なので、頭が揺れていないかもチェックしてください。正しい姿勢を保つことで快適で安心なおんぶができます。

降ろす・寝ている赤ちゃんの扱い方

赤ちゃんを降ろすときは慌てずに、必ず体を支えながら外すようにしましょう。特に寝ている赤ちゃんは首や頭がぐらつきやすいため、片手で頭を支えながらゆっくり動かすのが安心です。前に回してから降ろす方法や、布団の上にゆっくり置くやり方など、自分に合った方法を練習しておくと安心です。寝ている間に降ろす際は静かな環境で行い、赤ちゃんがびっくりしないように注意するとスムーズに下ろせます。小さな工夫で安全性が高まります。

長時間使用時の注意点と休憩タイミング

おんぶ紐は便利な反面、長時間使うと赤ちゃんにも大人にも負担がかかります。背中や腰に重さが集中し、赤ちゃんも窮屈に感じることがあるのです。そのため長く使うときはこまめに休憩を入れることが大切です。赤ちゃんの様子を確認し、汗をかいていないか、体が熱くなっていないかをチェックしましょう。途中で降ろして抱っこに切り替えるのも良い方法です。無理をせず、短時間で区切りながら使うことで快適さを維持できます。

よくある疑問Q&A:おんぶ紐についてのギモンを解決

ネットで調べても疑問がたくさん残ってしまって…。よくある悩みをまとめて知りたいです。」

そう感じる方は多いですよ。ここでは特に多い質問をまとめていますので、参考にしてみてくださいね。」

おんぶ紐を選ぶときや使うときには、多くの人が同じような疑問を持っています。抱っこ紐とどちらを買うべきか、ひとりで装着できるものは本当に安全なのか、季節や年齢に応じた使い分けはどうすればよいのかなど、迷うポイントはさまざまです。ここでは特によくある質問をまとめ、わかりやすく解説します。前述の内容も踏まえながら、安心して選べるようにサポートします。

抱っこ紐とおんぶ紐、どちらがいい?

抱っこ紐とおんぶ紐にはそれぞれ特徴があります。抱っこ紐は顔が見えやすく安心感があるため、低月齢の赤ちゃんに向いています。一方、おんぶ紐は背中に赤ちゃんをのせることで手が自由に使えるため、家事や外出時に便利です。赤ちゃんの成長や生活スタイルに応じて使い分けるのが良いでしょう。どちらかを選ぶのではなく、必要に応じて両方を使い分ける家庭も多いです。状況に合わせた柔軟な選び方が満足度を高めます。

1人で着脱できるものは本当に安心?

一人で装着できる設計のおんぶ紐は忙しいときに便利ですが、安全に使えるか心配になる人も多いです。前に回して装着できるタイプや、リュックのように背負えるタイプは操作が簡単で安心感があります。ただし慣れないうちは練習が必要であり、最初は鏡の前で確認しながら行うと良いでしょう。前述したように、赤ちゃんの姿勢や呼吸を常に確認することも欠かせません。正しい手順を守れば、一人でも安全に使えるようになります。

季節・年齢別の使い分け方や代替案

おんぶ紐は季節や赤ちゃんの成長段階によって使い分けることで、より快適に活用できます。夏は通気性の高いメッシュ素材を選ぶと蒸れを防げます。冬は厚手の布や防寒ケープを併用すると安心です。また年齢が上がると体重も増えるため、肩や腰に負担を分散できるタイプを選ぶと快適さが保たれます。場合によってはベビーカーと併用するのもおすすめです。柔軟に選び方を工夫することで長く快適に使えるようになります。

まとめ

おんぶ紐を安全に使うためには、開始時期や選び方、日常での工夫をしっかり押さえることが大切です。ポイントを整理しましたので確認してください。

・おんぶ紐は首がすわる頃からが一般的な目安

・対象月齢や体重は必ず製品表示を確認

・早すぎる使用は首や頭への負担につながるリスク

・ワンオペ育児でも扱いやすい装着構造が便利

・ストラップやバックルの仕組みで使いやすさに差が出る

・おんぶ専用、兼用、通気性重視などタイプごとに特徴がある

・正しい姿勢と装着方法を守ることで快適性が向上

・寝ている赤ちゃんを降ろすときは支え方を工夫する必要あり

・長時間使用は避け、こまめに休憩を入れることが大切

・季節や赤ちゃんの成長に合わせて使い分ける柔軟さが役立つ

赤ちゃんと大人が安心して過ごせるように、条件に合ったおんぶ紐を見極め、無理のない使い方を心がけましょう。

✨関連記事はこちら✨

👉長時間抱っこでもラク!肩に優しい抱っこ紐と安定感で快適に使うコツ

👉1歳育児で実感!あってよかった役立ちアイテムと便利な育児グッズ体験談

👉ベビーとのお出かけで助かる便利グッズまとめ!ママが選んだ本当に使えるアイテム

当サイトではアフィリエイト広告を利用しています。

リンクから商品を購入いただくと、運営者に収益が発生することがあります。

コンテンツは公正・中立な立場で作成しています。

コメント